「はなし語りしすぺ」に戻る TOPに戻る

動画

黄文字を

クリック |

「針岡の祭囃子」針岡「とら舞愛好会」の皆さん

|

けん囃子、とら舞、獅子舞、どう囃子の4曲

平成27年11月15日 第3回「大川ふるさと祭り」の舞台から |

音の

アルバム

黄文字を

クリック |

「神楽・胴取りのジゴトと太鼓」胴取・武山質さんのジゴトと太鼓

|

お神楽 胴取りのジゴト 『叢雲』の冒頭 長面・武山質さんのジゴトです

平成27年9月25日 鎌倉鶴岡八幡宮にて収録 |

音の

アルバム

黄文字を

クリック |

「大川音頭」長面・佐々木律子さんの唄です

|

「……輪になって踊りゃ皆んな心もまるくなる……」。途絶えかけた『大川音

頭』の復活を願って律子さんが情熱をこめて歌っています。 |

動画

黄文字を

クリック |

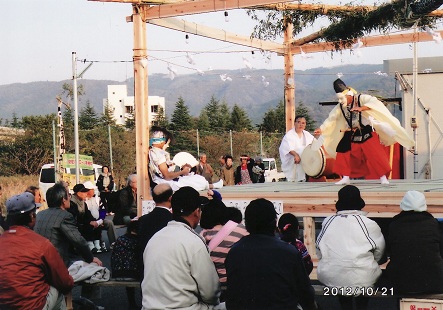

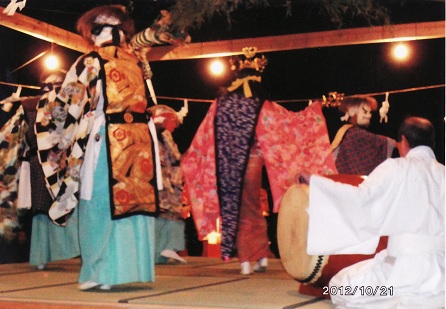

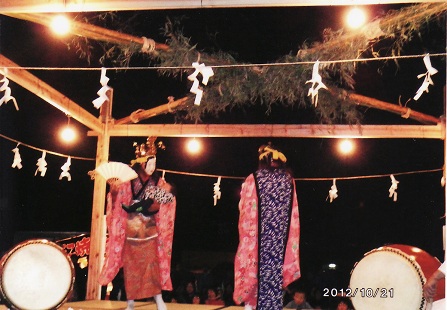

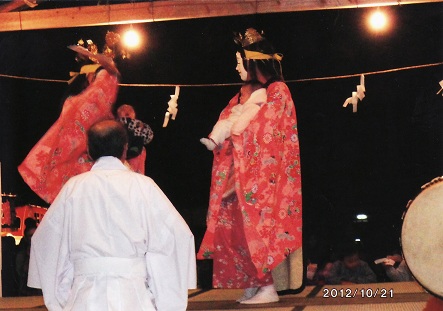

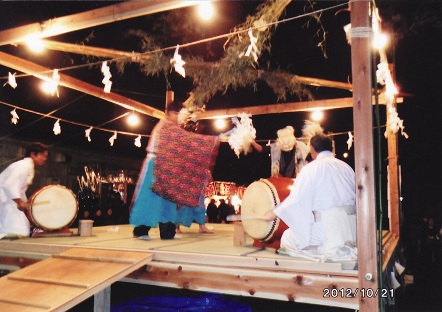

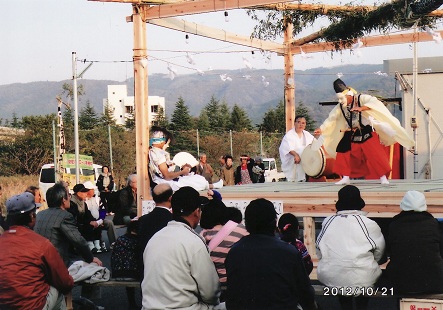

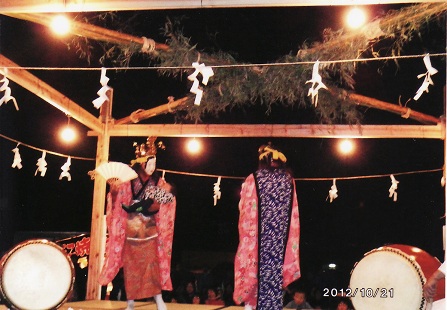

釜屋、長面、尾の崎のお神楽

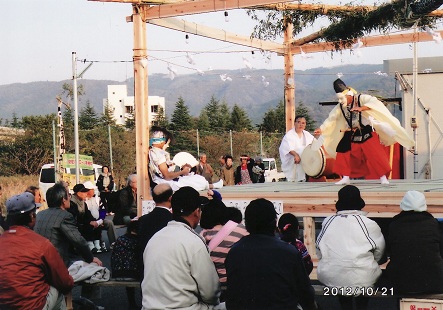

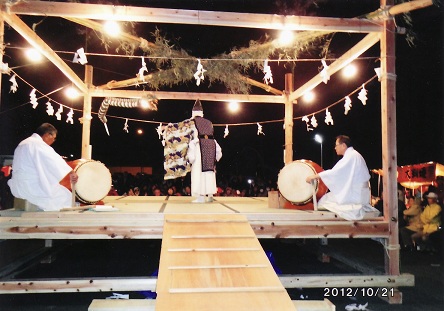

(平成25年5月25日 於:出雲大社)

(平成24年10月21日 於:仮設団地集会所)

|

◎平成25年、長面のお神楽の演目

9月28日、仮設の集会所で今年もお神楽が奉納されました。保存会メンバー武山質君(長面)からの連絡によると、演目は次のとおりでした。

*動画は震災の翌年の平成24(2012)年10月21日のものです(撮影・武山質君)。

【昼の部】

一、初 矢 物語の概略こちら 動画(一部)こちら

二、四 天 物語の概略こちら 動画(一部)こちら

三、岩戸開 物語の概略こちら 動画(一部)こちら

四、魔 王 物語の概略 動画はまだありません

姉。天照大神に反抗して高天原を追放されたスサノオが、前非を悔いて善神となり、

人々を救うお話。万民が楽しく暮らしているところに魔王や魔神(無法者)が現れて民を苦しめるが、

スサノオの尊が彼らを追い払って安住楽土を築く。

五、五 矢 物語の概略 動画はまだありません

放浪の旅に疲れたスサノオが、富者の家に宿を乞うとけんもほろろに断られる。

しかし、貧者の家であたたかく迎えられる。尊は感激していろいろな教えを与えたので、

しばらくのち貧者の家は栄え、富者の家は滅びてしまった。

六、笹 結 物語の概略こちら 動画(一部)こちら

【夜の部】

七、道 祖 物語の概略 動画はまだありません

導きの神・猿田彦の尊の舞。天孫ニニギの尊が天照大神から三種の神器を授けられ、日本の主に

なるために道を急いだが、道が幾つにも分かれて方向がわからないところに来ました。そのとき

猿田彦の尊がその分岐点にいて、正しい道案内をしました。天の道、人の道を教えたり、道路を

開いたり橋を架けたりと、道行く人を守る道陸神とあがめられました。地舞いとしては最高の舞

で、神楽通の見る神楽と言われます。

八、所望分 物語の概略こちら 動画(一部)こちら

九、鬼 門 物語の概略こちら 動画(一部)動画こちら

十、空照(空所) 物語の概略 動画はまだありません

天と地を分け定めた天の御中主(アメノミナカヌシ)の尊の舞。変化に富んだ地舞。

十一、産 屋 物語の概略こちら 動画(一部)こちら

(資料は武山質君が送ってくれた「法印神楽」の解説書によっています 管理人)

(2014.11.6) (2015.3.30補足)

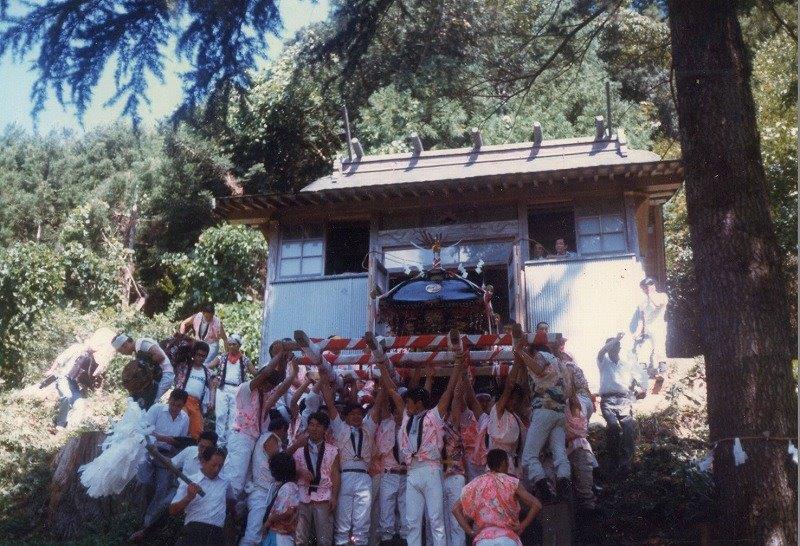

◎針岡・羽黒神社のお神輿

KS君から春に送ってもらった羽黒神社のお神輿の写真をこちらに入れるのを忘れていました。

この写真は10数年前のもので、ここしばらくは神輿祭りは行われていないそうです。毎年、氏子の会合では「今年は下ろしすか」「下ろさねでおぎすか」と話合われますが、ここ10数年は「下ろさねでおきすぺ」ということで、神輿祭りは中断しているようです。

「下ろす」というのは羽黒山(小富士山)から神輿を下して練り歩くことで、下ろさなくなった理由はなんといっても若者が少なくなったことのようです。

羽黒神社についてはこちらを参照してください。由緒のある神社です。

各地のお祭りの写真や思い出などがありましたら、お寄せ下さい。神社だけでなく、お寺さんの行事も残しておきたいですね。 (2014.09.06)

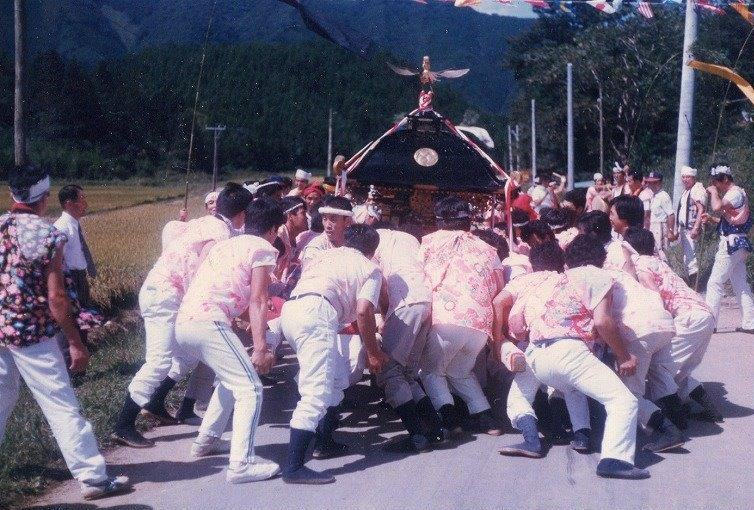

◎長面浦の神輿巡行

長面のMSさんから届いた八雲神社の夏祭りの写真をまとめました。写真をクリックすると大きく見えます。

長面浦の神輿巡行(平成25年7月14日)

社を降りる天王様の神輿 |

見守る子供の帽子が夏です |

3艘の舟による巡行 |

神輿を船に |

伝承太鼓の踊り |

津波で巡行する町がなくなり、存続が危ぶまれましたが、浦海を神輿の舟、伝承太鼓の踊りの舟、それにマスコミやカメラマンを乗せた船の三艘が、津波の翌々年から巡行するようになったそうです。

写真を送ってくれたMSさんの便りには、「岸にたたずんで、穏やかな長面浦に流れる笛太鼓の音を聞きながら巡行を見ていると、いろいろな想いが重なってジーンとくるものが…………」とありました。 (2014.8.29)

◎乙鶴姫の物語

「釜谷の豆腐屋の弟」さんが作られた姫の像に誘われて、神楽の『橋引き』の物語をご紹介します。出典は長面のTT君が送ってくれた神楽の解説・手引書(雄勝・大浜の千葉雪麿編『雄勝法印神楽』)です。

舞台でのセリフはお面のために聞き取りにくいですが、内容はこういうものだったのですね。なんだか所作の意味も伝わってくるような気がします。

*舞の知識がないので所作のところはよくわかりません。また漢字はすべて振り仮名つきなのですが、ここでは省略しました。

『橋引き』 舞台=知慶、姫、道化三人、旦那一人

ネリの調子で知慶が出る。四方切、八十八の足にかぞえ寅二度で止め「神なぎ」をいう。

知慶 おー、この渡会の川に橋をかけんとするに成就ならず。依って神に祈願をなすに、この里に住む乙女手をかけなば成就なすとの霊夢なり、いかに乙鶴御前(おとづるごぜん)に物申さんやのー。

ネリにて知慶は舞台の一角に立つ。乙鶴姫出る。

ネリにて知慶は舞台の一角に立つ。乙鶴姫出る。

乙鶴姫 おー、これは何の御用に候やのー。

知慶 おー、この川上、有馬明神の社に伊会杉とて、よき杉三本あり。橋をかけんとなすに成就ならず。よって明神に祈願をせしに、御身手をかけなば成就なすとの霊夢あらたなり。よってお頼み申さんやのー。

乙鶴姫 おお、いかに奥土に住めばとて、女に出でて橋ひけとはうらめしや、情けなやのー。

知慶 おー、実(げ)に実(げ)にもっともなり。この橋成就ならば御身化粧料として橋本一千軒を参らすなり。

乙鶴姫 実に実に忘れたり。去年の三月、彼の杉の下にて雨晴らしせしとき、一首の歌を詠じたり。

?人ならば契も深き伊会杉の 今の情を忘れがたなん

と詠じしが、深慮に叶い候か。さらば祈り申さんやのー。

知慶 しからば宜しくお頼み申さんやのー。

ネリにて知慶は舞台を引く。(直ぐ旦那役に変わる)

姫舞台に残り、二還刀(にかんどう)の調子で賑やかに舞いながら弾く。

道化三、四人出ておどけながら橋を引く。監督する村の旦那も出て励ます。乙鶴姫も出て一緒に橋を引く。タバコとなって姫と監督が去る。

舞台上で道化がゴロゴロしていると、荒型舞が出て追い散らして幕となる。夜神楽向き。

以上が『橋引き』の物語です。諏訪大社の御柱など、ご神木を引く神事が各地にありますが、こういう物語がそれぞれあるのでしょうね。 (2013.11.15)

◎オラホのお神楽、例祭と鎌倉・鶴岡八幡での奉納

●長面での例祭=今年は例年よりちょっと早く9月29日(日)、石巻市の追波川仮設団地で行われました。詳しくはこちらをご覧ください。

●鶴岡八幡での奉納=10月26日(土)、釜谷長面尾崎法印神楽保存会、北上町女川法印神楽保存会、本吉法印神楽保存会、それに長面伝承太鼓の合同で「東日本大震災復興への祈り 奉納 陸前浜法印神楽」が行われました。

●鶴岡八幡での奉納=10月26日(土)、釜谷長面尾崎法印神楽保存会、北上町女川法印神楽保存会、本吉法印神楽保存会、それに長面伝承太鼓の合同で「東日本大震災復興への祈り 奉納 陸前浜法印神楽」が行われました。

予定では午前10時から午後6時頃まで、神楽7番と長面伝承太鼓が奉納されることになっていましたが、台風27号の関東襲来のため、雨が上がった午後1時半からの開始になりました。

鶴岡八幡の本殿を見上げる舞殿の横という絶好のロケーション。ここに長面式の本格的な舞台が組まれて5つの演目が舞われました。詳しくはこちらをご覧ください。(2013.11.13)

◎わがお神楽が出雲大社で奉納されました

平成25年5月25日、釜谷・長面・尾の崎法印神楽が今年60年ぶりの遷宮を迎える出雲大社で復興を祈願して奉納されました。以下は、それについての新聞各紙の記事です。いずれも2013年5月26日の新聞です。

*画面をクリックしていただくとたぶん字も読めます

産経新聞 |

読売新聞(宮城版?)

|

山陰中央新報 |

毎日新聞 |

河北新報 |

読売新聞(全国版) |

石巻かほく |

|

◎お神楽の物語とは

TT君が200頁を超えるくわしい神楽の解説書を送ってくれました。神楽を思い出しては「あれはどんな物語なのか」と思ってましたが、ようやく「ああ、そうなのか」とわかりました。

以下は、その資料による今回舞われた神楽の小解説です。この日の動画はこちらにあります。

平成24年10月 長面のお神楽で舞われた演目

|

【初矢(しょや)】=天地創造をあらわすプロローグの舞

わが国の神話で、最初に出現した神は天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)とされますが、この神を神仏習合の時代は大元気(だいげんき)神といい、この神が中心霊となってタカミムスビ、カミムスビの神と協力して地球を固め、山川草木などの万物が生まれるという、法印神楽のプロローグともいうべき舞です。

この舞は法印神楽のあらゆる舞の基本になるもので、この舞を完全に覚えないと他の神楽を覚えることはできないそうです。

|

|

【四天(してん)】=四季をつかさどる神々

イザナギ、イザナミの夫婦の神は、国を栄えの基本として、まず自然を四つに分けて一年の境を定めました。

東を春として天合命(あめあいのみこと)に、西を秋として天八百日命(あめのやほいのみこと)に、南を夏として天三下命(あめのみしものみこと)に、北を冬として天八下命(あめのやしものみこと)に司らせて、この四神の協力で四季が定まり、守られていくという物語です。 |

|

【岩戸開き(いわとびらき)】=ご存知、天の岩戸の物語

法印神楽は岩戸神楽とも言われるほど重要な演目です。

素佐之男命(すさのおのみこと)の乱行に怒った天照皇大神が天の岩屋に隠れたために、世の中は暗闇になりました。

そこで天津神(あまつかみ)、国津神(くにつかみ)、天細女命(あめのうづめのみこと)、太力男命(たぢからおのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)をはじめとする八百万の神たちが岩屋の前で舞い踊り、太力男命が

「種を蒔き、鋤を押し、岩戸の戸びらを押し開き、今こそ大神あらわし給えや」

と岩戸を開き、世界に光が戻ります。

神々が舞台を降りた後、素佐之男命と太力男命が闘いますが、素佐之男が先に太刀を納めて引き下がります。

|

|

【蛭児(ひるこ)】=言代主(恵毘須様)のお話です

イザナギ、イザナミの間に生まれた御子が言代主尊(ことしろぬしのみこと)ですが、三才になっても足が立たず蛭児(ひるこ)のようでした。そのため間無堅間(まなしかたま)という船に乗せられて「海を治めよ」と流されてしまいました。

その後、尊は体もめきめきと丈夫になり、西の海の主となって海の守りと漁の守護神となりました。今も海運、漁業、商業の神として信仰を集めています。

かなり台詞の多い舞で、美しく格調高い「神なぎ」は日本人のすばらしい感性を感じさせます。舞っているTT君は大工さんですが、長面浦でカキの養殖ほか漁業にも携わっており、「蛭児」は昔からの十八番だったそうです。

「西の海、その浦島々に住み馴れし、共に歳老ふる生い松に、腰寄せかけて打ち詠(なが)め、いざさら釣りを垂れ給う」

海に流されたときからの身の上話を語りながら、四海泰平を想ううちに釣り糸に魚(道化)が……。さらにもう一人の道化が登場し、掛け合い。長面言葉で大漁、商売繁盛を喜び合っています。 |

|

【笹結(ささむすび)】=田中明神の五鬼王退治

イザナギ、イザナミによってつくられた日本の国は、四季に恵まれた楽園になりました。

ところが、五鬼王(ごきおう)という胴は一つで頭が五つある悪鬼が住みつき、人民を喰うなどの悪行を働くようになりました。そこで武の神・田中明神に頼んで五鬼王退治をする物語です。

闘いは舞台を降りて、集落の家々の悪鬼払いをしながら続けられ、再び舞台に戻って五鬼は剣を奪われ、面を舞台において退散します。

前段では五鬼王の化身(武装した上に姫面をつけ、女の衣装をまとっている)などの舞があります。

|

|

【所望分(しょもうわけ)】=知ってましたか?「土用」の由来

先の【四天】に関連した物語です。

四神が春夏秋冬を受け持ったものの境目がはっきりせずに困っていました。加えて土の神が受け持つ領分がないので、土がやせて農作物がとれず万民は苦しんでいました。

そこで土の神・八十万魂命(やそよろずたまのみこと)(姫)は、土の徳を回復するために自分にも受け持つ領域を与えてくれるように四人の神々に願います。しかし聞き入れられず、争いになったので土地はますます荒れました。

そこで万物をつかさどる天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)が仲裁に入り、一季90日から18日ずつをさいて季節の境目に入れて、土用と名付けることにしました。これで五神の受け持ち日数は72日ずつと決まり、土勢も盛りかえして国が栄えるようになったのです。

長い演目で、舞台では八十万魂命(姫)と四神それぞれとの掛け合い、闘い、元気神の仲裁の様子などが詳しく展開されます。 |

|

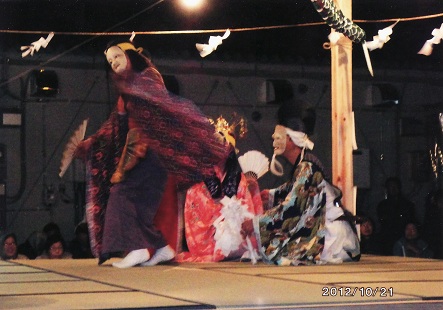

【鬼門(きもん)】=俗に「綱切り舞」ともいわれる勇壮な舞

前非を悔いたスサノオは、万民のために諸国をまわって数々の危難を救い、災いを打ち払ってきましたが、目に見えない魔物のようなものも多くあります。

病門(びょうもん)といわれる方位があり、それの反対側が鬼門です。時間では真夜中すぎの丑満時(うしみつどき)で、百鬼夜行の時刻と恐れられ、屋根も三寸さがると言われます。

その鬼門の禍を除くのがこの神楽で、病門の方位の禍は【五矢の舞】(今回の神楽にはなし)で除くとされました。昔は厳しい行をしなければ舞うことができなかったそうです。

クライマックスでは、南から北に張られた綱(禍のもと?)と格闘ののち、剣でスパッと断ち切ります(あの剣は真剣でしょうかね)。子どものころからあこがれの舞台でした。 |

|

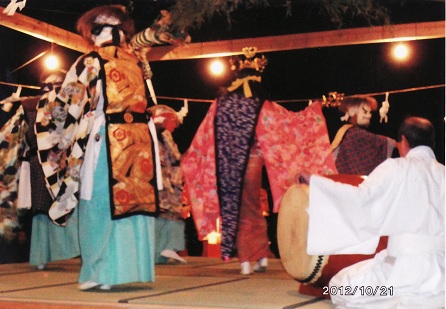

【叢雲(むらくも)】=スサノオの大蛇退治の物語

スサノオが出雲の国の須賀というところに来た時、目の前の川を一本の箸が流れるのが目に入った。川上にも人が住んでいるのかと上って行くと一軒の家があり、中で白髪の老父と老母が若い美しい姫を抱いて泣き悲しんでいました。

老人は山の神で手名槌(てなつち)といい、老母は足名槌(あしなつち)という夫婦で、姫は八番目の娘で奇稲田姫(くしいなだひめ)でした。この土地の山奥に八岐大蛇(やまたのおろち)が住みついて、毎年里に出て来ては成長した娘を次々に連れ去り、ついに一人残った末娘・奇稲田姫も今晩か明晩にも連れ去られる運命だといいます。

舞台はこれらの物語が語られつつ、姫ら親子三人がおびえている頭上で、大蛇の動きが激しくなります。

そこにスサノオが登場、「大蛇を退治するから姫を妃にほしい」と申し出るともちろんOK。

ここからスサノオとオロチの格闘になりますが、私たちが子どものころは大蛇の形をしたものはなかったような気がします。

終盤、スサノオがオロチの尾から取り出した剣は、「天の叢雲(あめのむらくも)」と名付けられて姉の天照大神に献上され、のち熱田神宮のご神体として祀られ、三種の神器の一つとされました。

(日本武尊(やまとたける)がこの剣で賊を草原に焼き殺したので「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」とも呼ばれます |

|

【産屋(うぶや)】=わが子を思う豊玉姫の舞台

この演目は【ほほでみ】とも言われるそうで、火々出見尊(ほほでみのみこと)は、山幸彦と海幸彦の話の山幸彦のことで、神武天皇のお祖父さんにあたります。

火々出見の尊は海神(わだつみ)の宮(竜宮)の娘・豊玉姫(とよたまひめ)と結婚し、御子が生まれることになりました。御子が男子であれば日本の王になる身分なので、竜宮ではなく本土で生むことを約束して尊は先に帰りました。

産み月になって豊玉姫が本土に渡ってきたので、尊はたいへん喜んで鵜の羽根で屋根を葺いた産屋(うぶや)を作りました。豊玉姫は

「私は竜神です。竜宮には竜宮の習慣があるので、私はその作法で生みます。産屋の中は決して見ないでください」と言って中に入りました。

見るなと言われれば見たくなるのが人情です。尊がそっと覗くと、

「おお、産屋の内を見給うに、我が契りし実の豊玉姫にあらず、総身に百千の鱗を現し異形たり。中に一人の王子を抱き、王子少しも驚く気色なし……」

驚いた尊は産屋を打ち破って皇子を救い出し、豊玉姫は泣く泣く妹の玉依姫(たまよりひめ)に皇子の養育を頼み、海津宮に帰ります。

(赤子に乳をやる舞などにその年の赤ちゃんの健康祈願を重ねています)

思いの残るとよたまひめは豊玉姫は鬼女に変身して再登場、尊と闘いますが、敗れてさがります。

子どものころは、鬼気迫る舞台を意味もわからず見とれていましたが、いま改めて物語を知ると、母親の情念のようなものを強く感じます。

|

《参考》

・「法印」とはもともと仏教の最高位僧の称号ですが、鎌倉・室町以降は仏師・絵師・医師などにも与えられた称号で、山伏や祈祷師の俗称でした。私たちが子どものころは、神主さんを法印さんと呼んでいました。

・石巻地方の各地に法印神楽が伝えられていますが、それぞれ少し違いがあるようです。「釜谷・長面・尾崎」「福地」「女川」「飯野川」「皿貝」の法印神楽は同じ内容で、志津川の戸倉から沿岸伝いに伝わったものとされています。

・雄勝法印神楽の解説には「出羽三山・羽黒山の羽黒派の修験者により伝えられたとされ、山伏神楽の系統を継いでいる」とあります。

・長面などの法印神楽は石巻市(1983)、雄勝法印神楽は国(1996)の重要無形民俗文化財に指定されています。

・どこも後継者難ですが、TT君のお孫さんはたいへん神楽が好きで、今年中学生になったら本格的に練習をはじめる予定でした。これまで各地の神楽を一緒に見てきたそうですが、残念なことに津波のため大川小学校で亡くなりました。合掌。

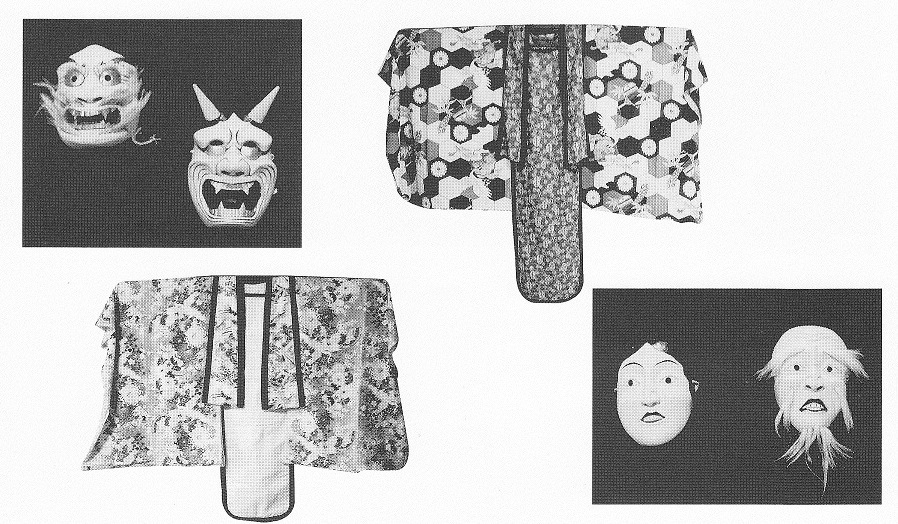

◎「釜谷・長面・尾の崎法印神楽」について

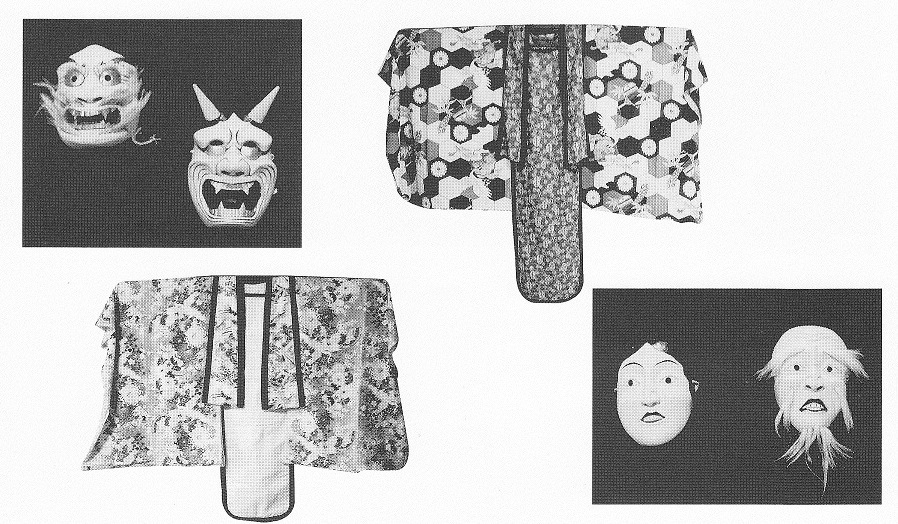

河北町・町民文化祭実行委員会発行(平成15年)の『釜谷浜の歴史を探る』の中に、法印神楽についての解説がありました。(写真も同誌から。クリックすると大きくなります)

●釜谷法印神楽について

江戸時代の末期には見明院法印神楽、明治初期には千春院法印神楽と、代々の法印達が代わるたびに神楽の名称も変わっていましたが、大正初期、十三浜相川の北野神社宮司・故岸波密雄氏、大川村長面北野神社宮司・故高橋豪の各師匠が中心となり神楽保存会を結成すると同時に、釜谷法印神楽と改称しました。

現在伝承されている神語等は、雄勝町大浜 石神社宮司・故千葉雪麿氏の指導を受け、そのとき作成したものです。

当時、保存会は14名で発足しましたが、現在そのほとんどの方が個人となりました。

活動としては、お祭りの際は勿論、家屋新築時の悪魔払い、小学校・中学校の文化部、民謡団体から要請等その都度披露しています。

昭和57年4月、「釜谷・長面・尾の崎法印神楽」と改称され、昭和58年3月には河北町の無形民俗文化財に指定されました。(現在は石巻市指定の無形民俗文化財)

*昨年10月21日、長面のお神楽(こちら)で神楽を舞い、太鼓を叩いていたTT君から、お神楽の内容や舞い方などの詳しい解説書が届いています。

神楽を思い出すたびに「あれはどんな物語だったのか」と思っていましたが、ようやく「ああ、そうなのか」とわかりました。記紀神話のお話なんですね。

近々、演目を整理したものを作りたいと思っています。 (2013.2.9)

◎尾の崎のお神楽 尾の崎KKさんから

尾の崎の神楽のことですが、私の記憶では、地元では最近まで舞っておられた方が一人おられたのですが、病気で他界され、尾の崎には神楽を舞う人がいなくなりました、

尾の崎の久須師神社(こちら)の祭日は、お釈迦様にちなんだのか4月8日だったのですが、農作業が忙しい時期ということで、何年か前から6月の第一日曜日になりました。

尾の崎部落で一時期、有志を募り、神楽、笛、太鼓を習ったのですが、みんなついてゆけずに解散したようです。舞い手さんは、長面のTT大工さん、釜谷の方、あと主力は今回長面の仮設で舞った北上の女川の皆さんにお願いしていたようです。(11/20)

*尾の崎のお神楽、護岸のコンクリートの上から見た記憶がぼんやりですがあります。こういう時代、伝統行事の継承はなかなか難しいことですね。(管理人)

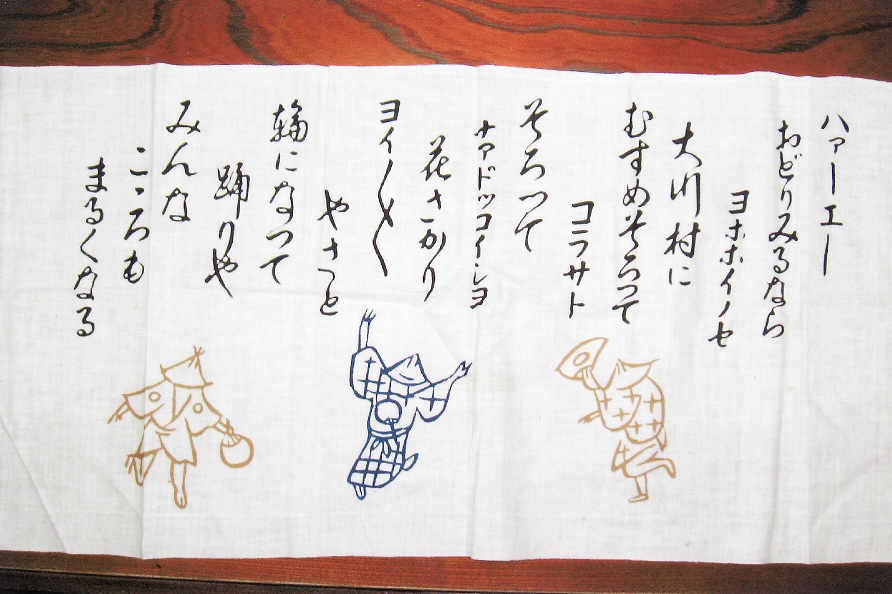

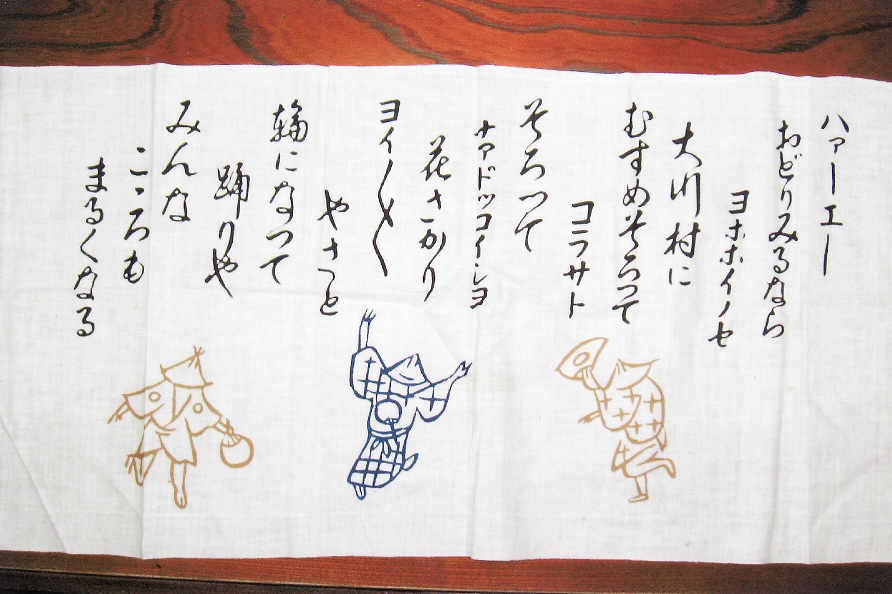

◎ ♪大川音頭〜 知ってますか?

釜谷の同級生HT君(仙台)から送られてきた写真です。(クリックすると大きくなります)

【HT君のコメント】

日本手拭いに「大川音頭」がプリントされています。

大川音頭は祭りのときなどに歌って踊っていたようですね。

手拭いは、姉の話では、オフクロが婦人会部長のときに使っていたとのこと。

この手拭いも大川音頭も、70代後半から80歳ぐらいの人なら知っているらしいですよ。(2011.10.31)

もう1年以上も前にいただいた便りです。遅くなってすみません。

うーん、歳かバレちゃいますが、管理人もこの手拭いに、覚えがあるようなないような……。

大川音頭は確かに聞いたこともあって、盆踊りでも歌われていたように思います。 (2012.11.10)

◎尾の崎KKさんのお便り

この大川音頭、手ぬぐいは記憶にありませんが、曲のほうは全部そらんじていますよ。

つい最近まで、尾の崎の盆踊りにこの曲が流れてました。歌詞の最後の方に、

♪弘象山からどの島見ても、絵にも描きたい、絵にも描きたい島ばかり

というくだりもあったはずです。 (11/20)

*ほんとうに弘象山から見る島々や長面海岸の白砂……。今も目に浮かびます。柴栗をとって食べたこともありました。(管理人)

◎今年の長面のお神楽 とりあえず写真集

(MSさん撮影の写真とTT君のビデオからの抜粋です)

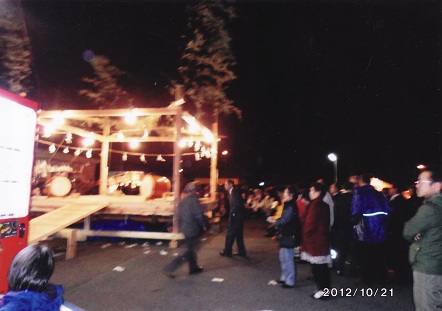

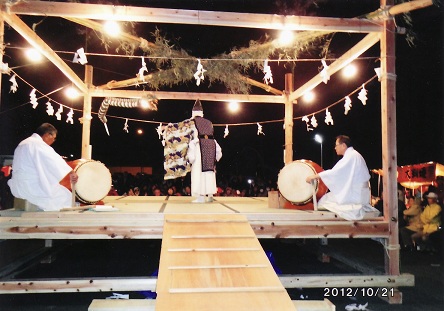

10月21日、長面の秋祭り・北野神社奉納のお神楽が仮設住宅の集会所広場で行われました。

演目など詳しいことがわかりません。いずれ内容など関係者の方に伺って、逐次ご紹介したいと思います。

お気づきの点などお寄せ下さい。

*写真のキャプションはMSさんの要点コメントと管理人の遠い記憶です。

*写真をクリックすると大きくなります。

↓舞台全景、右は夜神楽風景

背後の建物は仮設住宅の集会所。

昔は長面のメインストリートに、道をふさぐように舞台が組まれました |

|

|

↓幕開け

左、オープニングの舞。背後の山は上品(じょうぼん)山。上品山は数百人のご遺体が仮埋葬された所です。

|

【初矢】法印神楽冒頭の基本の舞 |

北野神社総代ASさんの挨拶

|

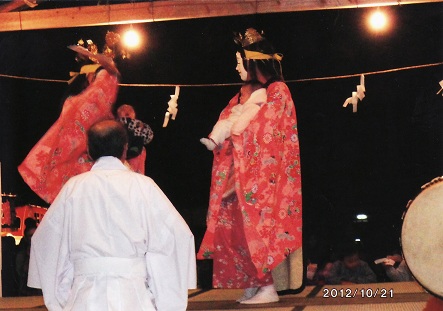

↓どういう物語だったか、わからなかったのですが

下の6場面が一連のお話かどうか思い出せません |

【四天】

|

【四天】

|

【岩戸開き】 |

【】 |

|

|

↓釣りの翁を舞う管理人の同級生TT君

演目は【蛭児(ひるこ)】恵比寿様の神話

コミカルな寸劇もある舞、なかなか見ごたえがありました。

背景は仮設住宅の集会所と上品山。

|

|

|

|

|

↓昼の部のエンディング 【笹結び】

↓赤い衣装の人物は? 演目など管理人は思い出せませんでしたが、

悪行をつづける五鬼王退治の舞だそうです。

舞台から降りて家々を廻る場面があるそうですが、

今回は空き地で……(写真右)ということでした。 |

2-1

|

【】

|

2-2 |

←五鬼王を退治した武の神・田中明神の荒舞

昼の神楽の締めくくり。

面を外し、二刀をもって舞台中を踊りまくります。

激しい舞に観衆は拍手喝采。 |

↓出店が並ぶ祭りの市

管理人の子どものころ、市の最大の楽しみはおもちゃ。

わたあめは定番、最大の楽しみはブリキのピストルでした。 |

|

|

↓楽屋風景

集会所が楽屋。次の舞の練習や打合せが行われていました。

昔はメインストリートに面したお宅の座敷が楽屋でした。 |

|

|

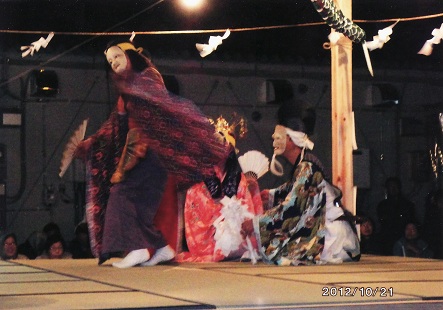

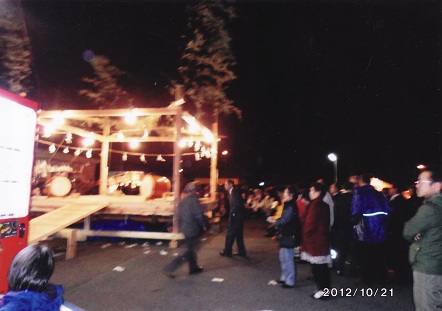

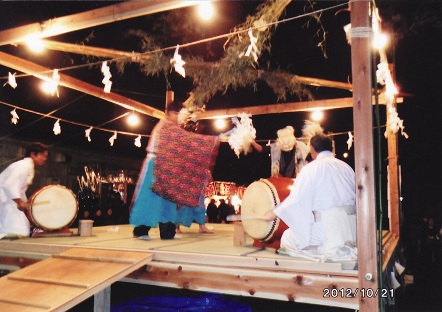

↓夜のお神楽

ヤマトタケル?のオロチ退治……。

闇に浮かぶ神楽は幽遠かつ勇壮なもので、子ども心に華やぎと同時に神秘的なものを感じました。

赤い衣装の女性?が剣を抜いて闘う……? |

|

2-3

|

|

|

↓大蛇退治?

大蛇が出てくる舞は記憶にないですが、ロープをスパッと切る場面は鮮明に覚えています。

それと左下の頭上の般若?との壮絶な闘いは怖かったです。 |

【鬼門】綱切り舞 鬼門の災いを除く舞

|

【むらくも】スサノオの大蛇退治

|

【産屋】豊玉姫の神話

|

【産屋】の「太刀御神楽」5

|

↓【産屋】

地域の生まれたばかりの子どもの健康祈願(二人)も行われました |

|

|

↓飛び入りの人も

地域の方が飛び入りで踊っています。ズボンの上に装束をつけた方、普段着の方、素足の方。

五人もの方が舞台に上がって舞ったそうです。、 |

|

|

舞い、太鼓、笛……、それぞれ名人といわれる人が地域に大勢いました。

その多くの方が流され、衣装やお面もずいぶん流されたと聞きます。

その中でのお神楽の復活、ほんとうにありがとうございました。 |

「はなし語りしすぺ」に戻る TOPに戻る

◎大川地区の神社

大川地区には8つの神社があり、毎年祭りが執り行われました。

とりあえず例祭日の順に紹介してみます。

*資料は『大川村誌』『河北町誌』『宮城県神社庁ホームページ(写真も)』等によります。

| ●3月15日 福地 賀茂小鋭神社(かもおとのじんじゃ) |

| 例祭日 |

3月15日、9月9日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市福地字加茂崎72 |

| 主祭神 |

・小田神(?)

・賀茂別雷神(カモワケイカヅチノカミ=雷神)

・賀茂建角身神(カモタケツヌミノミコト=下鴨神社の祭神)

・玉依姫神(タマヨリヒメノカミ=海神の子)

|

| 由 緒 |

創祀年月日は不明だが、鎮座地の屋根伝い石巻市渡波に至る山が「牡鹿の柵」(700年ごろ)との説があり、創祀は柵創設と関連すると思われるという。延喜式神名帳(927年)にある古社。

古くは小田神といったが、三宝院弥介(?)の祖先が福地山の神の山に勧請、小鋭(おとの)神社と称した。のち紫桃氏の祖が京都賀茂神社の分霊を得て合祀(文治21186)、賀茂小鋭神社と称されている。

奥の院に御神像7体が安置され、ほとんどが木像、カヤ材一木造りで鎌倉時代初期の作とされる。内5体は昭和31年、県重要文化財の指定をうけた。 |

| ●3月19日 釜谷 稲荷神社 |

| 例祭日 |

3月19日 9月19日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市釜谷字明神山25-2 |

| 主祭神 |

・倉稲魂命(ウカノミタマノミコト=穀物の神、伏見稲荷大社の主祭神) |

| 由 緒 |

鎮座地釜谷は上古は鼎(かなえ)浦といったが、のち釜谷浜と改めた。年月不明であるが大畑掃部、賀美帯刀、中里左馬、古田越後の4人がこの鼎浦に来て農漁業をはじめ開拓にあたり、まず農業の神として稲荷神を苔浦に勧請した。

後、元和2年(1616)大坂落城の際、豊臣家臣安原某という人が京都伏見稲荷の分霊を奉戴してこの地にかくれ、先に勧請した境内地に祀り同家の守護神とした。

更に明暦3年(1657)今の明神山に遷座し、正徳元年(1711)釜谷村の鎮守社とした。大正8年社殿を営み境内を整備した。 |

| ●4月8日 尾の崎 久須師(くすし)神社 |

| 例祭日 |

4月8日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市尾の崎宮下52 |

| 主祭神 |

・少彦名命(スクナヒコナ=酒造の神)

・倉稲魂命(ウカノミタマノミコト=穀物の神)

・大名持命(オホナムチ=大国主神) |

| 由 緒 |

天和年間(1680年ごろ)葛西家の臣加茂之助が一意専心地方の開拓にあたっていたが、守護神として常陸国大洗の本社(磯崎神社)の分霊を勧請して尾の崎浜の鎮守とした。

御神体の木造は雲慶の作と伝える。

明治5年11月村社に列し、昭和3年10月幣帛供進社に指定された。 |

| ●4月8日 針岡 羽黒神社 |

| 例祭日 |

4月8日、9月8日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市針岡字姥懐70 |

| 主祭神 |

・宇迦御魂神(ウカノミタマノカミ=倉稲魂命に同じ)

・木花開耶姫神(コノハナサクヤヒメノカミ=山、水、安産、子育ての紙)

・大山祇神(オオヤマヅミノカミ=日本全国の山を管理する総責任者) |

| 由 緒 |

鎮座地を羽黒山といい、又俗に小富士山と呼ぶ。山麓に大沼あり、富士沼という。

文治年間(1180年代)、藤原秀衡が石巻鳥屋崎の羽黒神社と同時に羽州羽黒山(出羽神社)の分霊を山頂に勧請したと伝えられる。

後、江戸時代に至り文政2年(1819)6月、今の山腹に遷座する。明治5年11月村社に列し、同42年9月八雲・八幡・秋葉・山神社等十六社を合祀。御神像は三体(寸八寸、金箔塗頼公光作、大仏師五郎)あるが年代不明。 |

| ●6月15日 福地 八雲神社 |

| 例祭日 |

6月15日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市福地字国土35-1 |

| 主祭神 |

・建速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト=暴風神、雷神) |

| 由 緒 |

大槻四郎右衛門佐渡の祖先が慶長年間(1600年ごろ)に所有の山を献じて武人の祖神を祀って牛頭天王社(ゴズテンノウ=疫病を防ぐ神=スサノオと同体とも)と称し土地の守護神として仰ぎ奉った。

明治42年、郷社小鋭神社に合祀したが氏子の熱望により昭和22年4月復旧設立した。 |

| ●6月28日 釜谷 日枝神社 |

| 例祭日 |

6月28日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市釜谷字七ヶ入山34 |

| 主祭神 |

大山咋神(オオヤマクイノカミ=山の神様) |

| 由 緒 |

大畑掃部、賀美帯刀、中里左馬、古田越後等が鼎浦(かなえうら=釜谷浜の旧名)開拓の際の創祀といわれるが、その年月は明かでない。

後、武山某江戸の日枝神社(旧官幣大社)の分霊を奉戴、荒廃の旧地に再興し、釜谷の鎮守社と仰いだ。

明治42年郷社小鋭神社に合祀したが、昭和27年旧氏子の要望により復旧設立し、安堵せしめた。 |

| ●8月15日 福地 八幡神社 |

| 例祭日 |

8月15日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市福地字町85 |

| 主祭神 |

誉田別命(ホムタワケノミコト=応神天皇、皇祖神、武神)

船隠葦原醜雄命(フナカクシ?アシハラシコオノミコト)

倉稲魂命

|

| 由 緒 |

鎮座地の八幡山は、葛西家臣・山内左馬助の釣尾城の跡である(天正年間1580年代)。年代は不明だが左馬助が京都男山八幡宮分霊を祀ると伝える。

船隠神社と稲荷神社はもともとは山腹にあって別営であったが、明治維新後、八幡神社を山頂から現在地に移した時に、八幡、船隠、稲荷の三社を合祀した。

明治41年6月郷社小鋭神社に合祀したが、昭和22年横川地区民の要望により復旧設立された |

| ●10月25日 長面 北野神社 |

| 例祭日 |

10月25日 |

|

| 鎮座地 |

石巻市長面大入山18 |

| 主祭神 |

菅原道真公(スガワラミチザネ=天神さん、雷神) |

| 由 緒 |

長面は昔、長津浦、長面浜、長須賀などと呼んだ。文治4年(1188)、藤原泰衡に、義経謀殺の諌言が用いられず、落人となった者十余名が、雄勝浜三山権現別当にゆかりがあったので身を寄せ、やがて長面の入江の奥、滝浜を開拓したといわれ、この人達が滝浜の宮下山に北野神社を勧請した。

その時の御神体が菅公の短冊と笏とであったとされ(天明の火災に焼失)、この神社が桃生郡内の4天神の元社であるという。

弘治3年(1557)宮下山の社殿を改築して、長面浜の鎮守とし、元禄2年(1689)3月、現境内に社殿を新築して現在に至っている。

享保10年仙台藩主伊達吉村、明和4年仙台藩主伊達重村、山追のおり来拝したと伝える。 |

「はなし語りしすぺ」に戻る TOPに戻る